李劼人川菜龙门阵(一):龙门阵从天回镇开始九游会J9 J9九游会

九游会J9 J9九游会九游会J9 J9九游会九游会J9 J9九游会李劼人,民国时期的作家、社会活动家、学者、出版人、翻译家、公务员、商人、美食家……众多身份中,他最珍视的应该是作家和书斋生活,最意想不到的,可能要算他的文字,在有意无意间为川菜发展史的梳理留下的财富。

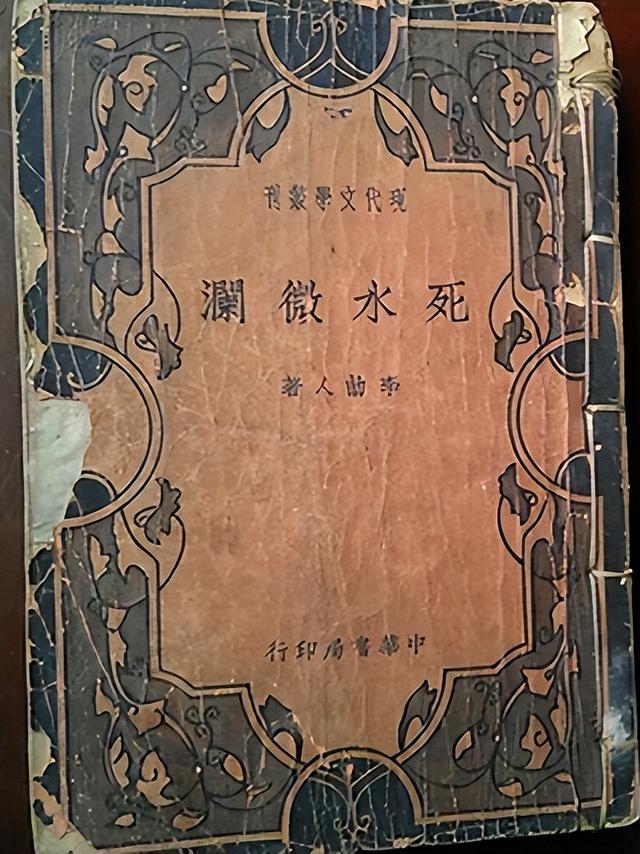

以川地饮食为主题,李劼人留下了《漫谈中国人之衣食住行》《从吃茶漫谈重庆的忙》,整理了《旧账》等对川菜研究极有价值的史料。而另一边,其文学代表作“大河三部曲”《死水微澜》《暴风雨前》《》,以极细腻的笔触,全景式地呈现了以成都为中心的四川城市和乡村之风土人情、世俗生活。细读文本,会发现这位“中国的左拉”即使是在中,对吃的描述也是孜孜不倦、充满热情的,而李人的研究者对这部分“人川菜史料”的整理和思考还远远不够。

本组连载的文章即是作者细读李人的文学作品,以笨拙的方式,爬梳和打捞他笔下虚拟人物的真实饮食生活,补上这缺失的一角,并将其嵌入纵横交错的川菜发展脉络中,娓娓道来一段关于川菜的龙门阵。

1935年,李劼人先生在少城寓所中写作中国现代文学史上著名的长篇《死水微澜》,他的“大河三部曲”以此为开端。劼人先生选择成都外北的天回镇作为叙事的起点,用其如椽巨笔于一潭死水里,点染出几许微澜,他笔下的川菜龙门阵也从天回镇开始……

旧时从成都北门出发,过驷马桥,上川北大道,向东北,过广元,入陕西,最终可到达皇帝所在的京城。官员士子来往北京与四川,多半走的都是这条路。出城后的第一个镇市便是天回镇了:

志书上,说它得名的由来,远在中唐。因为唐玄宗避安禄山之乱,由长安来南京,——成都在唐时号称南京,以其在长安之南也。——刚到这里,便“天旋地转回龙驭”了。皇帝在昔自以为是天之子,天子由此回銮,所以得了这个带点历史臭味的名字。

李劼人笔下,天回镇是一个不算大也不算小的镇市,像岩石一样,伏着一堆灰黑色的瓦屋,紧紧接着,没空隙。天回镇是川西平原上星罗棋布的众多场镇之一,这些场镇或者位于南来北往的要道上,或者邻近大大小小的水码头,是平原上交通的节点,更是物资的贸易集散之地,是农业社会里小商品经济的一个个据点。说农业经济是自给自足的经济形态,并不意味着每一个家庭都完全不参与交换。

传统农业和手工业一样有社会分工,而“锦田绣错的广野中”的场镇正是农业社会农产品和手工业品(饮食业中的调味品、酿造品)频繁交易的场所,因此,这些场镇也是近代川菜菜系形成的重要一环:

米市在火神庙内,……天色平明,你就看得见满担满担的米,从糙得到精的,由两头场口源源而来,将火神庙戏台下同空坝内塞满,留着窄窄的路径,让买米的与米经纪来往。……家禽市,杂粮市,都在关帝庙中,生意也不小。鸡顶多,鸭次之,鹅则间或有几只,家兔也与鹅一样,有用篮子装着的,大多数都是用稻草索子将家禽的翅膀脚爪扎住,一列一列的摆在地上。小麦、大麦、玉麦、豌豆、黄豆、胡豆,以及各种豆的箩筐,则摆得同八阵图一样。

川西平原上像天回镇这样的场镇很多,他们将“天府之国”的出产收集起来,不但供应四里八乡,更运往“成都省”等地。笔者虽未查到1900年前后天回镇的统计数据,但李劼人 “大河三部曲”中常提及的新繁,每年外销大米4万石,菜油146万斤以上,麦面60万斤,生猪27000头,鸡鸭5万只以上(杜受祜 张学君:《近现代四川场镇经济志》)。窥一斑而见全豹,省城周边众多场镇的富庶可想而知,丰富的物产是成都近代川菜之源,更是川菜菜系得以形成的物资基础。

川西坝出产的黑毛猪,……猪种好,全身黑毛,毛根稀,矮脚,短嘴,皮薄,架子大,顶壮的可以长到三百斤上下;食料好,除了厨房内残剩的米汤菜蔬称为潲水外,大部分的食料是酒糟、米糠,小部分的食料则是连许多瘠苦地方的人尚不容易到口的玉麦粉或碎白米稀饭;喂养得干净……

清代著名的美食家袁枚称猪肉为“广大教主”,以言其在肴馔中的广泛运用,其实猪肉这一特点在川菜中体现得最为充分。川菜善用猪肉,可谓登峰造极,只要随意地翻翻川菜菜谱,就不难得出这个基本结论。如劼人先生所言,川西坝的猪肉更是猪肉中的妙品,在川菜“者”看来,回锅肉就非用成华猪不可。

场镇还可以说是巴蜀大地农业社会的稳定器,甚至在动乱中也为川人提供最可靠的食材供应。辛亥年秋,革命中的成都物资紧缺,《》中的人物吴凤梧想吃一顿称心如意的早饭而不可得,最终由郝又三拉到伍大嫂家吃喝,因为“伍平(伍大嫂丈夫)前天打新都回来,特特为他家里人带来两只活鸡、五十枚鸡蛋,十多斤黄牛肉,整十斤大膘鲜猪肉……”革命的年代尚且如此,足见川西平原上场镇里物资的丰富了。

成都既乏山珍,更无海味,有的只是些大米、豆子、家禽、猪肉,以及各色菜蔬,这无疑限制了川菜对珍稀食材的追求,体现出平民化的特征。但也正是珍稀食材的缺少,激发了一代代川菜厨师们无穷的创造力,他们粗菜细作,精益求精;综合用味,幻化无穷;讲究火候,技法繁多,低调中往往有出其不意的奢华,如雪花鸡淖、开水白菜、芙蓉鸡片、蹄燕鸽蛋,等等。大厨们用最普通的食材加上自己的奇思妙想和精湛技艺,创造出了一个又一个食苑奇迹。

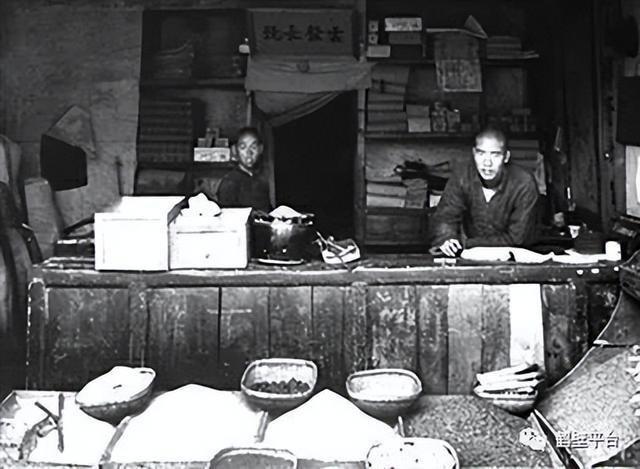

将近晌午之时,如果跟随劼人先生的笔触,漫步于光绪庚子年间的天回镇,最能惹人眼目的,无疑是几家主要经营炒菜的饭馆了:“天回镇也居然有三四家红锅馆子,掌瓢厨师大多是郫县人,颇能炒几样菜,但都不及云集栈门前的饭馆有名。云集饭馆蒸炒齐备,就中顶出色的是猪肉片生焖豆腐。”天回镇位于川北大道上,又在省城的近郊,过往客商颇多,加上附近的大小粮户们,支撑几家红锅馆子自然不在话下。

“红锅馆子”原本是一个戏称,因其炒菜时大火旺油,锅子似乎都要烧红之故得名。正如李劼人注解到:“红锅饭店即普通饭店外加煎炒之谓。红锅就是火旺油热,铁耳锅快要红了的意思,表示随时可以煎炒,随时都在煎炒。”

除了上面引文提到的猪肉片生焖豆腐外,李劼人在《》中,还为我们提供了一张红锅馆子的菜单:“一想到红锅饭铺,吴凤梧立刻联想到炒腰花、炒肝片、冬菜肉丝、盐煎生肉这些只有红锅饭铺才能做得美的东西。”《川菜志》中也说,这类饭馆主要经营炒菜,不做宴席,一般也没有海味,以煎炒肉类、禽类、豆腐、蔬菜为主,兼做一些蒸菜、烧菜和拌菜,兼卖酒,是一种大众化的川菜馆,极富川味特色。供应的菜品不少是吸收民间家常菜稍加提高制作而成的。

在提前预约的情况下,场镇上的红锅馆子似乎也可以帮老主顾炖点菜。《》中,辛亥年,夏之时(龙泉起义军领袖)带领的革命队伍在乐至县童家坝,J9九游会 九游会J9一个不算大的乡场上驻扎。那里的一个饭馆就应一个邮差的要求,特别为其做了两斗碗白莲藕炖肉。J9九游会 九游会J9“硬是白莲藕,硬是从天池分出来的,……今场,许老二的肉也割得好。我说,是尤大爷炖药的肉,瘦不得,也肥不得。许老二说,既这样。二刀腿子就好。”不过,这应当是例外,不但算不得主营,连兼营也算不得,它是老主顾的专属福利,且是掌柜娘专门另做的,非一般食客可得。

红锅馆子的显著特征是咄嗟可办,在烹饪手法上以小煎小炒为主。胡廉泉先生将小煎小炒的特点归纳为:急火短炒,临时兑汁,不过油,不换锅,一锅成菜。这样的烹饪法,一是讲究火候,火力大小、油温高低,时候的把握,都需要很精准,尤其是急火短炒,往往以秒计,所谓火中取宝是也。火与时间的综合艺术,把握得好,则收汁亮油、入口滑嫩;把握得不好,则吐水脱芡,变色老硬,令人难以下箸。二是讲究用油。

胡廉泉在《细说川菜》中认为,小煎小炒“对油的用量,要求一次放准。烹饪川菜,不能炒到中途再加油,更不能菜起锅的时候搭明油”。李劼人在烹饪实践中也认为加明油不好。但笔者认为,胡先生的说法针对的是今天我们“饱食终日”营养过剩的情形,李劼人认为加明油不好也是当时“小布尔乔亚”的主张。他笔下的吴凤梧的想法或许更符合当时社会大众的诉求,“他是跑惯滥滩的人,熟知弄这些东西,乡镇上的红锅饭铺还优于成都省的红锅饭铺。

火同样旺,锅同样辣,但在炒菜起锅时,乡镇上的红锅饭铺所淋的明油,却比成都省的红锅饭铺舍得。原因是乡镇上的猪油,不但与猪肉同价,而且买猪肉的人多,买猪油的人少”。我们且不讨论明油的得失,但在川菜的形成和发展期间,厚味与重油有很好的群众基础。我们今天认为川菜要改掉重油的毛病,以利于食客的健康,当然是正确的,但不可用今天的标准去强求古人。一个月都见不着油荤,连吴凤梧这样的下层军官尚且仅有豆腐乳下饭,重油哪里还是个缺点呢?

现代川菜融合南北,借鉴东西,“拿来主义”是看家本领,淮扬菜、江西菜、京味与鲁菜都是其借鉴的对象。红锅馆子则是川菜的本底,菜品油大味厚、善于小煎小炒、多用猪肉及家禽,最足以代表巴蜀饮馔大众化的特色。在川菜的发展中,红锅馆子的菜品绝大多数得以保存流传,回锅肉、盐煎肉、鱼香味型及家常味型的各种炒菜成为川菜的经典,不少菜品还被提高定型为新的筵席菜。

有一次,大少爷的几个朋友来了,摆得高兴,留着吃饭,也是临时说起。少奶奶找我商量做啥子菜呢?那天,家里连罐头都没有一筒,只好做了几样炒菜,也有一样油煠锅巴底的响堂滑肉片,少奶奶还很高兴说,娘母肚里记的菜真不少。哪晓得那个田伯行,拿筷子把桌上的菜碗一点,便笑了起来说,我们今天倒象进了红锅饭馆。当时把少奶奶气得啥样,几乎同大少爷吵了起来。

这是李劼人《》所描写的辛亥年的情形,我们可以看到,直到那时,半官半绅的郝家拿咄嗟可办的炒菜待客,尚有失礼之嫌。旧时饮食有严格的阶级性,近代川菜的发展历程也是巴蜀地区日益打破这种阶级性的历程,其表现之一便是小煎小炒菜逐渐为社会各阶层所广泛接纳,日益成为川菜的经典菜式。当时处于成都社会中上层的郝家太太(由姨太太抬升而来)和少奶奶能做出炒菜用来待客,本身就是这一变化的反映。

除了红锅馆子,场镇上还有些卖锅魁、凉粉、烧腊、抄手的小食摊,有茶馆、烟馆,这些都是赶场人消遣和寻得些许慰藉的地方。一些男人更喜欢像“兴顺号”这样卖酒的杂货铺,这类铺子虽不生火,但备有灰包皮蛋、清水盐蛋、豆腐干、油炸花生糕等不怕搁置的现成菜,足以下酒,他们在乎的是喝酒冲壳子,并不十分在乎饭菜。如果确实饿了,可以到小食摊上去旋端一碗抄手。

李劼人先生对于家常派的饭菜给予很高的评价,他认为家常菜不讲形式,不讲颜色,只考较香与味,不像馆派菜那样油大味重,也不像厨派菜那样刁巧精致,家常作之,乃有菜之真味。在大户人家,小厨房出来的家常菜,多是姨太太做,或者是由太太训练出来的丫头做,当然也有未出阁的女儿做的,《死水微澜》的《序幕》里,作者就以第一人称写到:“我们家的老规矩:平常吃饭的菜,是伙房老杨做;爹爹要格外吃点好的,或是有客来,该大姐去帮做。”匹夫匹妇的家庭,如果没有未出阁的女儿使唤,这件工作就非主妇莫属了。《死水微澜》中蔡大嫂,天回镇上第一等杂货铺兴顺号的老板娘,就是一位善主中馈的妇女。

罗歪嘴(《死水微澜》中的人物)原本打算去吃汤元,却信步走到了兴顺号,正赶上蔡大嫂在做早饭:“蔡大嫂正高高挽着衣袖,系着围裙,站在灶前,一手提着锅铲,一手拿着一只小筲箕盛的白菜;锅里的菜油,已煎得热气腾腾,看样子是熟透了。

川西平原是油菜籽的主产区,人们用菜籽油来点灯与炒菜。像蔡大嫂这样的人家,早上用菜籽油炒两三个时鲜的素菜下饭,当是稀松平常的。因为罗歪嘴来吃早饭,蔡大嫂因担心他公忙,特别炒了一碗加了猪油的嫩蛋。我在乡下生活差不多二十年,在没有冰箱,物资难以保存的时代,家里自产的鸡蛋确实常常用来救急。客人突然来访,打两个鸡蛋,舀勺自做的醪糟,烧碗开水给“不速之客”喝,是待客的礼。猪肉在以前并不易得,就算买得起也不易保存,因此鸡蛋常被看作是荤菜,可以炒来下酒,可以烧汤下饭,快速且极简便。无论炒还是烧汤,鸡蛋非用猪化油就不香,蔡大嫂深谙这一点,所以客气地解释猪油放得少。

第二天,罗歪嘴买了三尾四寸来长鲜活的鲫鱼来顺兴号向蔡大嫂献殷勤,兼道前日的叨扰。四川虽在内陆,但水系发达,鱼鳖很多,更有江团、岩鲤、丙穴这样的名产,鱼肴自古以来就是川菜的一个重要门类。以我个人的观察,乡下一般的人家吃鱼,却是不多,除非临河的人家又兼业渔会经常吃。鱼一般卖往城里或镇上,罗歪嘴所买的鲫鱼,可用猪油两面煎过,加姜葱熬汤,也可配豆腐等用豆瓣酱来笃。蔡大嫂似乎特别善于做鱼,“那天供了饭,我们吃酒之际,爹爹吃了两箸鱼,连连称赞鱼做得好,又嫩又有味。他举着酒杯道:‘到底乡下的活水鱼不同些,单是味道,就鲜多了’”。

罗歪嘴割了一斤肉,点名要吃的盐煎肉也是一道家常的名菜,在没有回锅肉名号的年代(1909年出版的《成都通览》中尚无回锅肉),或许它就是“一哥”,猪肉买来,生切,加蒜苗用豆瓣、酱油爆炒。咸辣味鲜,富有生爆肉的香味。

《死水微澜》中描写了蔡大嫂做的两顿饭,一顿早饭,一顿午饭,那时的成都是两餐制,蔡大嫂做的两顿饭正好构成完整的一天。李劼人借由虚构的人物,为我们记录下了一百二十年前,川西平原上一个场镇的日常生活,使我们得以深入历史的细节,幸甚至哉!